「図鑑って高いし、買っても子どもが見なかったら無駄になるかも…」と迷う保護者の方は少なくありません。

実際、私自身も同じように迷っていました。

でも実は、ちょっとした工夫次第で「買ってよかった!」と実感できる活用法があります。

中学生と小学生を育てている私自身も、これまでにたくさんの図鑑を手にしてきました。

その中で「これはうまくいった!」と思うこともあれば、「こうすればもっと子どもに活かせたのに」と感じた経験もあります。

本記事では、そんな実体験をもとに 年代ごとの成長段階に合わせた活用法や図鑑を体験学習に取り入れる具体的なコツをお伝えします。

図鑑を通してお子さんとの毎日がより豊かに広がっていくはずです。

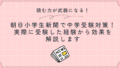

図鑑はただ知識を増やすだけではありません。

子どもの好奇心や観察力、学習意欲を育む強力なツールです。

このあと紹介する年齢別の活用法を取り入れ、親子で一緒に図鑑遊びを楽しんでみてください!

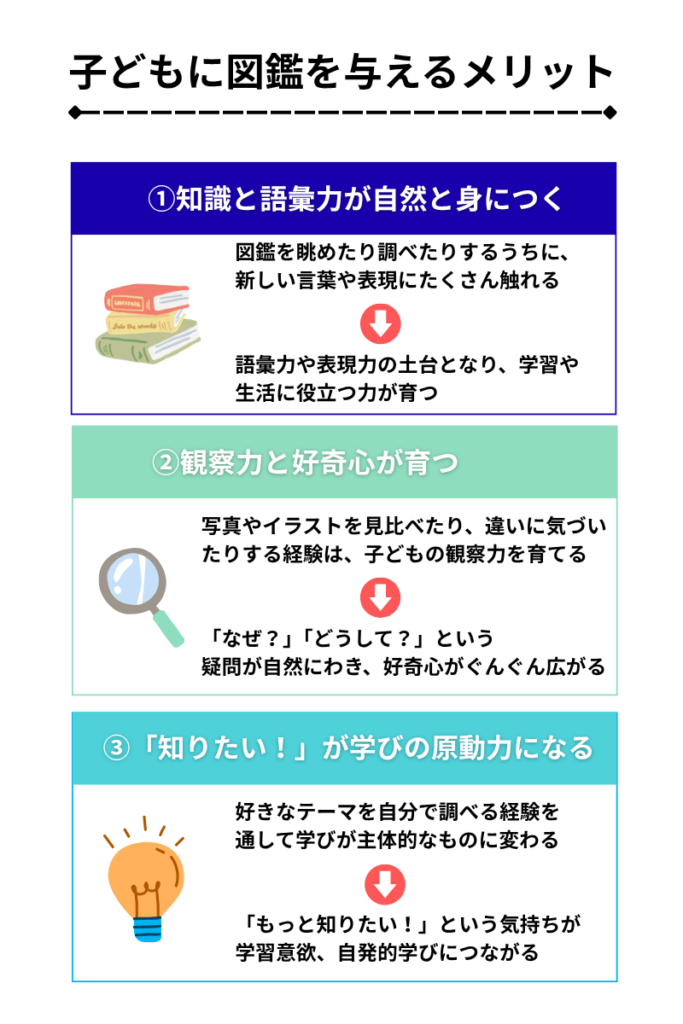

年代別・図鑑の活用法

図鑑の活用方法は、子どもの年齢や成長段階によって変えると効果的です。

幼児期から高学年まで、段階に合った使い方を知ることで、子どもが自然に興味を持ち、自分から学ぶ習慣を育てることができます。

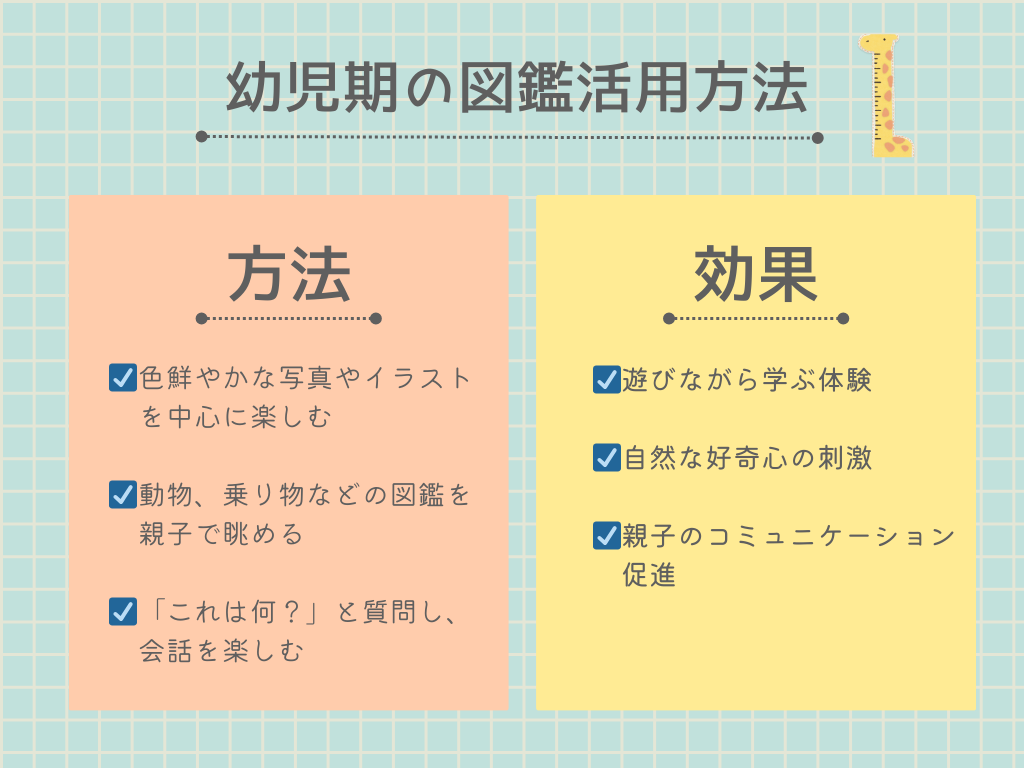

幼児期は「絵や写真で楽しむ」

幼児期は、絵や写真を中心に楽しむのがおすすめです。

まだ文字が読めない場合でも、色鮮やかな写真やイラストを見ているだけで、子どもの好奇心を自然に刺激することができます。

たとえば動物や乗り物の図鑑を眺めるだけでも、「これは何?」と質問したり、親子で会話を楽しんだりするきっかけになります。

幼児期は図鑑を通して遊びながら学ぶ体験を積むことが、好奇心や観察力の育成につながっていきます。

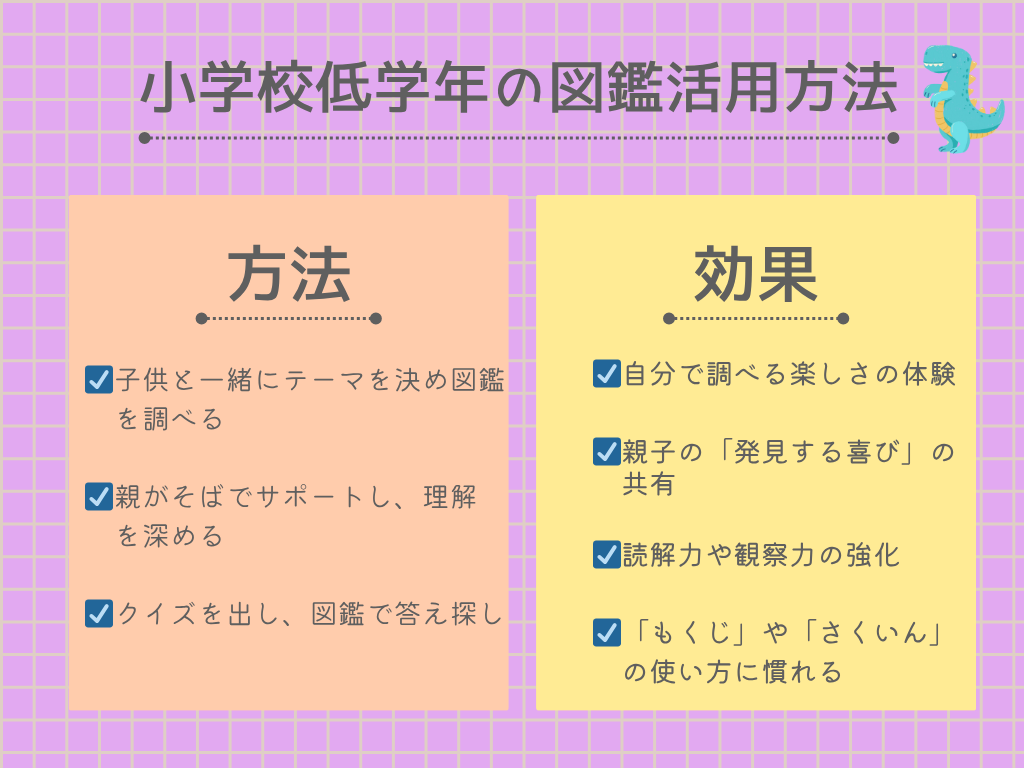

小学校低学年は「一緒に調べて発見する」

小学校低学年では、子どもと一緒にテーマを決めて図鑑を調べる活用法がおすすめです。

なんだか大変そうに聞こえるかもしれませんが、普段のおしゃべりの延長と考えていただければ大丈夫です!

自分で調べる楽しさを体験しながら、親がそばでサポートすることで理解がぐっと深まります。

たとえば恐竜や昆虫など、子どもの興味に合わせてページをめくり、写真や説明を読み比べながら一緒に考えることで、新しい知識が自然に身につきやすくなります。

低学年は、親子で一緒に「発見する喜び」を共有することで、学びの習慣が楽しく育ちます。

うちでは図鑑を見ながらクイズを出していました。

Q. ライオンの群れは何と呼ばれるでしょう?

→ 答え:プライド

Q. フクロウは昼間に活動するでしょうか、それとも夜に活動するでしょうか?

→ 答え:夜に活動する(夜行性)

Q. 春に咲く花を3つ見つけて名前を書こう

→ 例:桜、チューリップ、タンポポ

Q. 危険がせまると、プクーっと風船みたいにふくらんで敵をびっくりさせるお魚はなんだ?

→ 答え:ふぐ

Q. 史上最大級の肉食恐竜で「暴君トカゲ」という意味の名前をもつ恐竜はなあに?

→ 答え:ティラノサウルス

答えはすぐ教えずに、まず図鑑で探させると「調べる力」と「達成感」が育ちます。

タブレットやスマホで検索するのではなく、図鑑で答えを見つける習慣が、のちの読解力や観察力の強化につながっていきます。

我が家には子どもが三人いて、図鑑に興味がある子もいれば、全く興味がなくほとんど図鑑に触れなかった子もいます。

図鑑に触れてこなかった子は、小学校高学年になった今、国語辞書の使い方が苦手であまり活用できていないんです。

索引から言葉を調べることが苦手なんです…

親として少し後悔しています。

小さいうちから「もくじ」や「さくいん」の使い方に慣れておくと、高学年になって辞書を使用する時に抵抗なく学習が進められると思います。

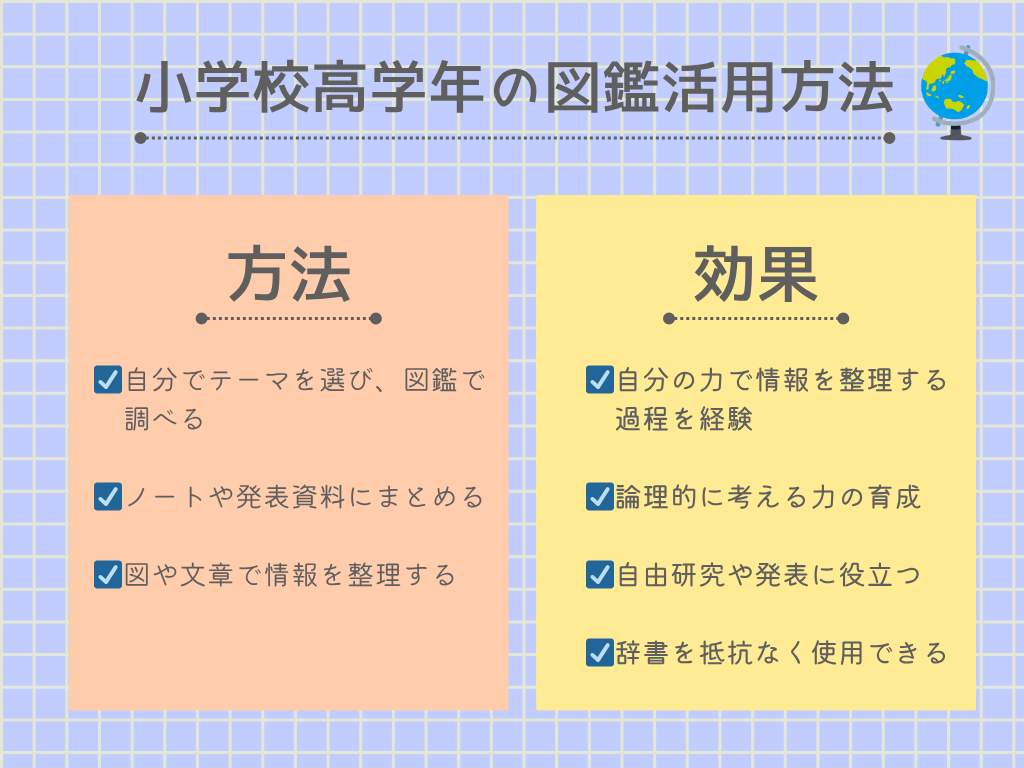

小学校高学年は「自分で調べてまとめる」

小学校高学年では、子どもが自分で調べてノートや発表にまとめる体験が効果的です。

自分の力で情報を整理する過程を経験することで、論理的に考える力や学習スキルが自然に身につきます。

実際高学年になると、学校の授業でも自分で調べてまとめ発表する機会が増えてきます。

たとえば植物や宇宙の図鑑を使って興味のあるテーマを調べ、図や文章でまとめることで、自由研究や発表にも役立ちます。

我が家の子どもは夏休みの自由研究で庭に生えてる雑草を図鑑で調べ、実際に雑草の押し花を作って画用紙に貼り付け『我が家の雑草図鑑』を作成しました。

押し花の作成に少し時間がかかっていましたが、説明文などのまとめは、1時間もかかりませんでした。

高学年は、自分から調べ、考え、まとめる力を育てる絶好の時期です。

図鑑はその学びをサポートする最高のツールになります。

図鑑をきっかけに広がる体験学習

図鑑は単なる本ではなく、子供の学びを実際の体験へ広げる入り口になります。

「調べる→体験する→まとめる」というサイクルを取り入れると、知識が記憶に定着し、学ぶ楽しさも倍増します。

ここでは具体的な体験学習の方法をご紹介します。

調べたことを実際に見に行く

図鑑で調べた内容を、実際に見に行く体験は、子供の学びをぐっと深めてくれます。

文字や写真だけでは伝わりにくいリアルな感覚を、自分の目で確かめることで理解がしっかり身につきます。

たとえば、動物図鑑で調べた動物を動物園で観察したり、植物図鑑で調べた花を公園で実際に見たりすることで、知識が記憶に残りやすくなります。

図鑑での学びと現実の体験を組み合わせることで、子供の興味や好奇心がさらに広がります。

▼こんなふうに記録してみるのもおすすめです。

📝体験型ワーク例

1,動物園での観察リスト

| 日付 | 動物の名前 | 図鑑で調べた特徴 | 実際に見た感想・気づき | 次に観察したいこと |

|---|---|---|---|---|

| 25/08/22 | ライオン | 夜行性で群れで生活する | 動く姿や鳴き声をじっくり観察できた | 足の爪をもっとよく見たい |

| 25/08/22 | ペンギン | 水に入るのが得意で翼で泳ぐ | 泳ぐ速さや水中でのバランスを確認できた | 餌の食べ方も見てみたい |

| 25/09/23 | フクロウ | 夜行性で首が360度回る | 首を回す様子や目の動きを観察できた | 羽ばたきの音も聞いてみたい |

2,公園での植物観察リスト

| 日付 | 植物の名前 | 図鑑で調べた特徴 | 実際に見た感想・気づき | 次に調べたいこと |

|---|---|---|---|---|

| 25/04/22 | タンポポ | 花の色は黄色で、綿毛は風で飛ぶ | 綿毛の動きや葉っぱの形を確認 | 種が飛ぶ仕組みを観察してみたい |

| 24/10/19 | モミジ | 秋に赤く色づく | 色のグラデーションがきれい | 葉の裏側の形も調べてみたい |

| 25/04/10 | ツツジ | 春に鮮やかな花を咲かせる | 色や形の違いに気づいた | 花の蜜を吸う虫も観察してみたい |

体験を通じて疑問を増やす

体験学習は、子どもの疑問や探究心をぐっと刺激してくれます。

実際に見たり触れたりすることで、「なぜこうなるの?」と考える習慣が自然に身についていきます。

たとえば昆虫図鑑で調べた虫を庭や公園で観察し、その動きや生態を確認することで、図鑑だけでは得られない新しい発見が生まれます。

体験を通して学ぶことで、子供の好奇心や疑問はさらに広がり、自分から調べる力が育っていきます。

親子で一緒に体験すると学びが定着

親子で一緒に体験を楽しむことで、子どもの学びはより深く定着します。

一緒に活動することで、子どもの興味が長続きし、親も自然にサポートしやすくなります。

たとえば博物館や科学館で一緒に調べたことを確認したり、写真やノートに記録を残すことで、図鑑や体験で得た知識がより確実に身につきます。

親子で学びを共有することで、楽しみながら理解を深めることができます。

自然博物館や植物園、動物園、我が家も子ども達が小さかったころによく行きました。

私自身、ここで書いたような親のサポートが必ずしもできたわけではありません。でも

「トリケラトプス、前に図鑑で見たね。頭大きいね 歯がギザギザだね!」

「きりんの赤ちゃん可愛い!赤ちゃんだけど、身長はパパより大きいね!」

こんな会話だけでも立派な体験学習です。

きりんの赤ちゃんがパパの身長より大きい話はよく会話に出てきて、あの時の体験はしっかり定着しているなぁと思っています!

📝 親子体験型ワーク例:学びを定着させる記録方法

| 日付 | 展示の名前 | 図鑑や調べたこと | 実際に見て気づいたこと | 写真・メモで記録した内容 | 次に調べたいこと |

|---|---|---|---|---|---|

| 25/09/22 | 恐竜の化石 | ティラノサウルスの骨格の特徴 | 足の大きさや歯の形を確認 | 写真を撮影、スケッチで骨の形を記録 | 歯の噛み合わせも調べてみたい |

| 25/09/23 | 星や惑星の展示 | 月や太陽系の惑星の特徴 | 惑星の大きさの違いや色を観察 | ノートに惑星の絵と特徴をまとめる | 惑星の公転周期も知りたい |

| 25/09/24 | 昆虫の標本 | カブトムシやチョウの生態 | 羽の色や触角の長さを確認 | 写真と簡単なスケッチで記録 | 幼虫や成虫の違いも調べる |

図鑑を活用するための環境作り

図鑑は、工夫次第で子どもの学びをぐんと広げてくれる最高のツールです。

ですが、ただ買っただけでは、子どもが自分から進んで学ぶ習慣はなかなか身につきません。

大切なのは、子どもが「知りたい!」と思ったときに、すぐに手に取って調べられる環境を整えてあげることです。

ここでは、家庭で気軽に取り入れられる図鑑活用の環境づくりの工夫をご紹介します。

手に取りやすい場所に置く

図鑑は、子どもの手がすぐ届く場所に置いてあげることがとても大切です。

見たいときにすぐ開ける環境にしておくことで、思い立った時に自主的に調べやすくなります。

また子どもから質問された時に親がすぐ図鑑を取り出して調べる姿を見せることも大切です。

リビングの低めの棚や机の上に置いておくと、子どもは気軽にページをめくり、写真や図を眺めながら自然に知識を深めていきます。

このように「いつでも手に取れる」という環境づくりが、図鑑を活用する第一歩になります。

スマホやタブレットとの併用も工夫する

図鑑とデジタル機器をうまく組み合わせると、学びはぐっと広がります。

スマホやタブレットで最新の情報や動画を調べ、それを図鑑で確認すると、理解がより深くなります。

例えば恐竜の名前や生息地をネットで調べた後に、図鑑で骨格や特徴をじっくり読むと、知識が立体的につながります。

ただし、画面に頼りすぎず“紙で調べる体験”を残すことも大切です。

「調べて終わり」ではなく、「調べて深める」流れが自然に身につく工夫になります。

興味がないときは無理に押し付けないようにする

図鑑にあまり興味を示さないときは、無理に読ませる必要はありません。

知りたい気持ちが芽生えるタイミングは一人ひとり違い、押し付けてしまうと「苦手」や「面倒」という印象につながりやすいです。

私も図鑑を買い始めた当時、なかなか子どもが興味を示さず、「高かったのになぁ…」という思いが先行してしまい無理やり見せようとして失敗しました…

ただし、リビングや子ども部屋など、手に取りやすい場所に置いておけば、ふとしたときに自然と開き、自分から学ぶきっかけになります。

大切なのは「いつでも触れられる安心感」をそっと用意しておくことです。

子どもが自分から楽しんで学ぶための工夫

子どもが図鑑を「勉強」としてではなく、自分から楽しんで学ぶようになるには、少しの工夫が必要です。

遊び感覚や発見の喜びを取り入れることで、学びへの自主性を自然に育むことができます。

クイズや観察ノートで楽しむ

図鑑に載っている情報を、クイズにしたり観察ノートにまとめたりすると、学びがゲームのように楽しくなります。

遊び感覚で取り組めるので、無理なく知識を吸収でき、集中して考える力も育ちます。

たとえば昆虫や植物を図鑑で調べて「どの色や形が正しいかな?」とクイズを出したり、見つけたことを観察ノートに描いたりすることで、自然に観察力や理解力が深まります。

子どもはクイズが大好きです!

楽しみながら学ぶ工夫が、子どもの「もっと知りたい!」につながります。

親も一緒に楽しむ

図鑑は子どもだけでなく、親が一緒に楽しむことで学びがもっと広がります。

お父さんやお母さんが「へぇ!こんな恐竜がいたんだ!」と驚いたり、宇宙の図を見てワクワクしたりする姿を見せると、子どもは「もっと知りたい!」という気持ちになります。

ただ、これは子どもの性格にもよります💦

小さい頃の方がより有効的だと思います。

我が家では小学校4年生くらいになってくるとなかなか通用しなかったですね…

親子で発見を共有することで、図鑑を開く時間がぐんと楽しくなり、学びが長く続くきっかけになります。

幼少期~小学校低学年であれば、より有効的だと思いますのでぜひ試してみてください。

小さな成功体験を褒める

子どもが図鑑で調べてわかったことを褒めてあげると、学ぶ楽しさがぐんと広がります。

「できた!」という達成感や「わかってる!」という自信は、次も調べてみたいという意欲につながります。

たとえば動物や植物の特徴を発表できたときに「すごいね!よく調べたね」と声をかけると、子どもは誇らしい気持ちになり、学びを続ける力が育ちます。

私はこの部分が足りてなかったと反省しています。

さりげなく褒める さりげなく声掛けする をもう少し積極的にやっていれば良かったなと後悔しています。

今からでも遅くないと反省し、声掛けする日々です。

Q&A

- Q図鑑は何歳から使い始めるのがよいですか?

- A

図鑑は文字が読めなくても絵や写真を見るだけで十分楽しめるため、幼児期から触れさせるのがおすすめです。興味に合わせて見せ方を工夫すれば、自然に学ぶ習慣が身につきます。

- Q図鑑は何冊も買った方がよいですか?

- A

必ずしも多く買う必要はありません。一冊でもその子の興味に合った内容であれば十分で、後は体験や観察を通じて知識を深めることが効果的です。

- Q図鑑を読まない子どもにはどうしたらよいですか?

- A

無理に読ませるより、身近な観察や体験に結びつけると自然に興味が芽生えます。動物園や公園で実際に見たものを図鑑で確認する方法がおすすめです。

- Q図鑑とインターネットの使い分けはどうすればよいですか?

- A

図鑑は体系的で正確な情報を学ぶのに適しており、インターネットは補足や最新情報の確認に活用すると、両者を効果的に使い分けられます。

- Q図鑑はどのように整理・保管すればよいですか?

- A

子どもが自分で手に取れる場所に置くことが基本です。テーマごとに分けたり、タイトルが見えるようにしておくと、興味を持ったときにすぐ使えます。

- Q図鑑を通じて学んだことをどう次の体験につなげればよいですか?

- A

図鑑で知ったことを実際に見たり触れたりする体験に結びつけることで、学びがより生き生きとしたものになります。興味に合わせて外遊びや博物館見学に活用すると効果的です。

ここまで紹介した方法を少しずつ試してみるだけでも、親子の学び時間がぐっと豊かになります。

まとめ

図鑑は、子どもにとって“世界をひらく扉”のような存在です。

写真や言葉から生まれる小さな「どうして?」は、調べたり体験したりすることで大きな学びにつながります。

もちろん、興味を持つタイミングは子どもそれぞれ。

無理に押し付ける必要はありません。

親子で一緒にページをめくりながら驚きを共有したり、小さな発見を褒め合ったりすることで、自然と学ぶ楽しさが育っていきます。

図鑑は少し高価に感じるかもしれませんが、子どもの好奇心や学びを支える「一生ものの投資」です。

ぜひ子どもと一緒にワクワクする世界をのぞいてみてください!