忙しくても、子どもの「学び」と「笑顔」はあきらめたくない。

そんな親御さんにこそ試してほしい、身近でできる小さな工夫があります。

お金も特別な準備もいらない“親子の学び時間”を一緒に見つけてみませんか?

家族の絆を深める“日常のコミュニケーション”とは

家族の絆を深めたいと思っても、特別なイベントや長時間の時間を作るのは大変です。

日常のちょっとした会話や習慣を工夫するだけで、親子の距離はぐっと縮まります。

ここでは、忙しい毎日でも無理なく取り入れられる“日常のコミュニケーション”のポイントをご紹介します。

毎日のちょっとした習慣で笑顔を増やすコツ

毎日の小さな習慣が家族の笑顔を増やす最も簡単な方法です。

継続的に触れ合うことで、信頼関係や安心感が自然に育まれます。

例えば、朝の「おはよう」や夕食時の一言、「今日楽しかったことは?」と聞くだけでも、子どもは安心して心を開きやすくなります。

無理なく続けられる会話の工夫

無理に長い会話をしようとせず、短時間で楽しめる工夫を取り入れましょう。

長すぎる会話や強制的な質問は、子どもも大人も負担になり、継続が難しくなります。

「今日一番楽しかったことは?」や「面白かった出来事を一つ教えて」といった簡単な問いかけを、朝食や寝る前の数分に行うだけで、日常のコミュニケーションが自然に増えます。

非言語コミュニケーションも大切

言葉だけでなく、スキンシップや笑顔のやり取りも絆を深める大事な手段です。

子どもは言葉だけでなく、親の表情や態度から安心感や愛情を感じ取ります。

ハイタッチや肩を軽く叩く、手をつなぐなどの簡単なスキンシップを日常に取り入れると、言葉以上に親子の距離が縮まります。

小さな家族イベントで笑顔を作るアイデア

家族で過ごす時間を特別なものにするには、大掛かりな計画や長時間のイベントは必要ありません。

週末の30分ほどで楽しめる小さな家族イベントでも、笑顔と絆はぐっと深まります。

ここでは、手軽に取り入れられる遊びや活動のアイデアをご紹介します。

週末30分でできるゲーム遊び

短時間で楽しめるゲームや遊びは、家族の笑顔を簡単に増やせます。

時間をかけずに遊べることで、忙しい親も気軽に参加でき、子どもも集中して楽しめます。

①カードゲーム、カルタ、ジグソーパズルでミニゲーム大会

- 定番のトランプやカルタを使い、5〜10分で終わるミニゲームを複数用意します。

- 「神経衰弱」「スピード」など、短時間でも集中力と笑いが生まれます。

おすすめは『にほんごであそぼ ことわざかるた』です。我が家の子どもたちはことわざに詳しくなりました。デザインも可愛くて、私もお気に入りです。

10分~15分くらいで終わるゲームを選ぶのがおすすめです。親も週末は疲れてますからね💦

時間がかかるゲームは自然とやらなくなります…

②室内宝探しゲーム

- 家の中に小さなおもちゃや紙に書いた「宝物」を隠し、ヒントを出して探すゲームです。

- 子どもは探す楽しみ、親はヒントを考える楽しみがあり、チームワークや会話も自然に生まれます。

折り紙で鶴や手裏剣を折ってそれを宝物にしたり、個包装のお菓子を隠したり色々試してよく遊びました。

“リビングの下の方””ママの背より高いところ””台所にはないよ”などヒントを出すととても盛り上がります。

③ ジェスチャーゲーム(お題あてゲーム)

- 身近な動物、スポーツ、職業などのお題をジェスチャーだけで表現し、他の家族が当てるゲームです。

- 言葉を使わずに盛り上がるため、短時間でも笑いが絶えず、誰でも簡単に参加できます。

慣れてくると「バナナを食べるゴリラ」「シャワー浴びた後のパパ」「ゴールを決めたあとにセレブレーションしてるサッカー選手」のようにお題も長くなっていき凄く盛り上がります。

④ペーパーボールバスケット

- 丸めた新聞紙や紙をボール代わりにして、段ボールや洗濯かごをゴールにして投げ入れるゲームです。

… なわ跳びやボール遊びなど、体全体でリズムをとったり、用具を巧みに操作したりコントロールさせたりする遊びの中で、持つ、運ぶ、投げる、捕る、蹴る、押す、引くなどの『用具などを操作する動き』を経験しておくことが望まれます。」

文科省「幼児期運動指針ガイドブック」

これは文部科学省が出している「幼児運動指針ガイドブック」からの抜粋ですが、ボール遊びを含む

「用具を操作する動き」が幼児期に経験されるべき動きとして位置付けられており、運動遊びが運動ス

キル/操作スキル発達の一環と見なされています。

ということで我が家も子どもが生まれてから大小様々な大きさのボールを買ってきました。

室内用には騒音にならないよう新聞紙を丸めてボールを作りよく遊びました。

うちでは洗濯カゴや段ボール箱など大きさの違う箱を3つほど用意して点数式にして競争しました。

点数のカウントで足し算の練習にもなるのでおすすめです。

親子で料理やおやつ作りを楽しむ

料理やおやつ作りを一緒に楽しむと、親子のコミュニケーションが増えます。

「作る楽しさ」と「食べる楽しさ」がセットになることで、子どもが達成感を感じやすく、会話のきっかけにもなるからです。

自分で作って美味しく食べることができる体験は、子どもの自己肯定感をあげてくれます。

クッキーやサンドイッチ、簡単な手巻き寿司など、材料や工程が少ないものを一緒に作るだけでも、笑顔あふれる時間を過ごせます。

うちでは、一番上の子どもが小学校にあがる頃は下の子ども達のお世話で毎日慌ただしく、あまり一緒に料理をしてきませんでした。

その子どもは現在中学生になりますが、全く料理しません💦

逆に2番目の子どもの時には自分も少し余裕が出てきて、小学校にあがった頃から一緒に卵焼きを作ってサンドウィッチにしたり、ハムと卵でチャーハンを作ったりしていました。

その子どもは現在小学校高学年ですが、毎朝自分で朝ご飯を作っています。おやつにバナナを使ってアイスを作ったり、マグカップケーキを作ったりしています。

上の子には申し訳ないことをしたなぁと思っています…

そんな反省もあり、週末の親子クッキングを強くおすすめします。

我が家では週末のお昼ご飯にホットプレートをよく使います。

焼きそばやチャーハン、お好み焼きなど子どもと一緒に作るのにとても適しています。

お好み焼きを作るのに水400mlなど、計量カップをよく使うんですが、これがのちに算数で出てくる水のかさの単位を学ぶ際にとても役立ちます。

液体のmlや重さのgの単位など、料理をしていると自然に触れることができ、とてもいい勉強になります。

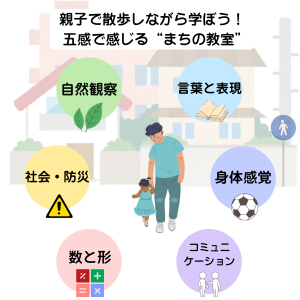

近所散歩や公園でできる簡単アウトドア

いっしょに歩くだけで、発見と会話が生まれます。

アウトドアって、正直ちょっと面倒ですよね…

登山や川遊び、キャンプなどは子どもにとって良い経験ですが、お金も時間もかかります。

「そんなに頑張れない…」という日こそ、気軽な散歩をおすすめします。

身近な公園や近所の散歩でも、立派なイベントと同じくらい楽しめます。

外で過ごすだけでも心身がリフレッシュします。

ウォーキングは健康維持にも大変効果的です。

厚労省では、以下のような目標値と推奨内容を示しています。

成人の目標歩数

- 男性:9,200歩/日

- 女性:8,300歩/日

- 理想値:1日1万歩

歩数目標の理由

- 約300kcalの消費に相当

- 生活習慣病の予防に効果あり

子どもの運動推奨量

- 毎日60分程度の「中強度以上の身体活動」

子どもの課題

- 外遊びの減少

- ゲーム時間の増加による運動不足や肥満傾向

対策の方向性

忙しい親でもできる!日常で家族の絆を深める簡単コミュニケーション術

- 外遊びやスポーツの機会を増やす

- 非活動的な時間を減らす

公園でのボール遊びや虫探し、近所を歩きながら自然観察をするだけでも、短時間で親子の会話や笑顔が増え、絆が深まります。健康維持にもつながります。

マンホールに注目して歩いたり、標識の意味を一緒に考えたりするだけでも、ただのお散歩が「学びの時間」になります。地域の消火器や防災設備を探して歩くと、社会科の体験学習にもなります。

電柱の数を数えたり信号の点滅時間をカウント、信号機も色々な形があるので違いを探したり、日常生活の中で数的センスを磨くこともできます。

見つけたもの、気付いたことを自分の言葉で説明する。似ている・違うを意識して探し親子で会話する。

「これ何だろね?」を一緒に考え、子どもの発見を思い切り褒めてあげる。

大きなイベントがなくても大丈夫。

気軽に親子でお散歩を楽しみましょう!

笑いと安心感で親子の絆を深める

家族の絆を強めるには、特別なイベントや長時間の活動だけでなく、「笑い」と「安心感」を意識することが大切だと思います。

親子で自然に笑い合う時間を増やすだけで、子どもは心を開きやすくなり、親もリラックスして関わることができます。

ここでは、日常の中で笑いと安心感を育む方法を紹介します。

立派な計画より大切な「一緒に笑い合う時間」

完璧なイベント計画より、気軽に笑い合える時間を意識する方が絆を深めます。

子どもは親の笑顔や楽しそうな様子に敏感で、自然な笑いが親子の信頼感を育みます。

小さな失敗やハプニングを一緒に笑い飛ばすことで、堅苦しさがなくなり、親子の距離が縮まります。

家族で安心感を共有するための簡単ルール

家族の安心感を育てるために、簡単なルールや習慣を設けると効果的です。

ルールがあることで子どもは「我が家の外せないきまり」と理解し、心の安定が得られます。

「寝る前はスマホを部屋の外に置く」「家族で話す時間を毎日5分確保する」「1人で食事をしない」など、難しくないルールを決めて守るだけでも、安心感と親子の絆が自然に育ちます。

子どもの習い事や学校での部活動など、平日は家族そろって夕飯を食べる日は一日もありません。夫は帰宅が遅いので家族全員でそろって食事をするのは週末だけです。

中学生の子どもは基本1人で夕飯を食べるのですが、私は食事をしなくてもテーブルには座ります。

私が食卓を囲めない時は下の兄弟達が同じテーブルで宿題をしたり、誰かしら一緒にいるようにしています。

特別なことをしなくても、家族ルールを共有するだけで子どもは安心感を得られます。

家でも楽しめる体験学習の取り入れ方

親子のコミュニケーションを深めるのに、家で簡単にできる体験学習を取り入れることをおすすめします。

遠出や特別な準備がなくても、日常の中で子どもの興味を引き出すことができますし、頭にも心にもいいことずくめです。

ここでは、家に眠っている図鑑を活用し、簡単にできる体験学習の方法をご紹介します。図鑑が家になければ図書館で借りてきてもOK。

身近な生活に結びつけた工夫を取り入れることで、親子で楽しみながら知識を深められます。

図鑑を使った学びの工夫

図鑑を活用することで、子どもは自然や科学への興味を自発的に広げられます。

視覚的に情報を整理してあるため、子どもが理解しやすく、学びを深めやすいからです。

子どもは写真やイラストが大好きです!

動物や植物、宇宙などテーマごとに図鑑を見ながら観察や質問を行うと、「これってどうして?」という自発的な学びにつながります。

子どもが自発的に興味を持つ取り組み方

子ども自身が「知りたい」と思える環境を作ることが大切です。

自ら興味を持ったテーマで学ぶ方が、知識が定着しやすく、学ぶ楽しさも増していきます。

図鑑で気になった虫や鳥、植物を選び一緒に調べたり観察したりするだけで、自然に学びの習慣が身につきます。

日常生活と結びつけて学びを深める方法

食事や散歩、買い物など、身近な場面を観察・発見の学びに変えましょう。

日常の中で学びを実感することで、知識が生活に直結し、記憶に残りやすくなります。

例えば、公園の植物を図鑑で確認したり、スーパーで野菜や果物、魚の名前や特徴を話し合ったりするだけでも、学びのチャンスになります。

親子で一緒に振り返る「学びの共有タイム」

体験学習の後に振り返る時間を設けると、理解度と親子の絆が同時に育ちます。

学んだことを言葉にすることで、子どもの理解が深まり、親も子どもの興味を把握できるからです。

「今日学んだこと」「面白かった発見」を一緒に話すだけで、短時間でも知識が定着し、家族でのコミュニケーションが増えます。

公園で見つけた花の名前を図鑑で一緒に見たり、木に止まっていた鳥の種類、スーパーで売っていた魚の名前や旬の時期を調べたりするだけでも「学びの共有タイム」になります。

親が『すごいね!』『ママも知らなかった!』といったリアクションを意識すると効果的です。

子どもをいい意味で調子に乗らせましょう。自分から調べるようになります。

お金も時間もかけずにできる簡単な体験学習を取り入れ、子どもとのコミュニケーションを充実させましょう!

家族の絆を深めるメリットと長期効果

家族の絆を深める小さな工夫は、短期的に笑顔を増やすだけでなく、子どもや親の成長にも長期的な影響を与えます。

親子のコミュニケーションを活性化させ、子どもの自己肯定感や学びの姿勢を育む効果について詳しく見ていきましょう。

親子のコミュニケーションが活性化する理由

絆を意識した関わりは、親子のコミュニケーションを自然に活性化します。

定期的に笑顔や会話を交わす習慣があると、子どもが安心して自分の気持ちを表現できるようになります。

小さな家族イベントや日常の会話、スキンシップを通じて、子どもは「話しても大丈夫」と感じ、親も子どもの気持ちを理解しやすくなります。

子どもの自己肯定感や学びの姿勢が育つ

家族での体験や学びの時間は、子どもの自己肯定感と学びの意欲を高めます。

自分の考えや発見を親に認めてもらえる環境は、子どもに「やればできる」という自信を与えます。

簡単な体験学習や気軽な家族イベントで成功体験や気づきを積み重ねると、子どもは主体的に学ぶ姿勢を身につけやすくなります。

親も安心して家族時間を楽しめる

家族の絆を意識した関わりは、親にとっても心理的な安心感を与えます。

子どもが安心して成長していると感じられることで、教育に対する負担感が軽減されます。親にとってこれはとても大きいです。

短時間でも一緒に過ごす時間や体験学習を取り入れることで、忙しい日常でも「親子で充実した時間を過ごせた」という満足感が得られます。

子どもだけではなく、親にもこの満足感が必要だと実感しています。

Q&A

- Q忙しい平日でも家族の絆を深められますか?

- A

短時間でも一緒に食事を囲んだり、帰宅後に数分だけ今日の出来事を話す時間を作るだけで、子どもは親とのつながりを感じられます。無理せず続けることが大切です。

- Q子どもがあまり話をしてくれない場合、どうすればいいですか?

- A

無理に会話を引き出そうとせず、親自身が笑顔で話しかけることや、観察や体験を一緒に楽しむ姿勢を見せることで、子どもは安心して心を開きやすくなります。そして、親が一定のテンションを保つことが重要だと思います。親にも体調やその時の感情などがあるので常に同じでいることは難しいですが、”同じテンションを極力保つ”と心掛けるだけで違うと思います。

- Q家での小さなイベントはどれくらいの頻度で行うと効果的ですか?

- A

週末や休日の30分程度の活動を定期的に行うだけでも十分です。短時間でも集中して楽しめる内容であれば、親子の絆や笑顔は自然に増えていきます。

- Q外出せずに体験学習を取り入れるにはどうすればいいですか?

- A

料理やおやつ作り。家にある身近な材料で工作。家庭菜園で植物観察。地図を使ってクイズ大会。国旗当てクイズetc… 工夫次第で自宅でもさまざまな体験学習ができます。

- Q家族で学びを振り返る時間は必ず必要ですか?

- A

必須ではありませんが、公園から帰ったらその日見た植物や鳥の名前を図鑑で一緒に探すなど、親子で発見の共有をすると学びが定着し絆も自然に育つと思います。

まとめ

- 毎日のちょっとした会話やスキンシップを習慣にすることで、子どもは安心感を得て親子の信頼関係が自然に育ちます。

- 週末30分程度の小さな家族イベントでも、笑顔と会話を増やすことができ、親子の距離を縮める効果があります。

- 手作りおやつや簡単なゲーム、散歩など日常の中で楽しめる活動は、子どもの興味を引き出し学びにもつながります。

- 図鑑や身近な生活を観察する体験学習を取り入れると、子どもが自発的に学ぶ姿勢を育て、理解度も深まります。学びのきっかけは、家庭の中にいくらでも転がっています。

- 今日の学びや発見を親子で振り返る時間を作ることで、知識の定着だけでなく、家族の絆やコミュニケーションも同時に強化できます。

私は3人の子どもを育てていますが「家族の絆」を特に意識してきたわけではありません。

ですが、一番上の子どもが中学生になり、自分も当然ながら年を重ね、自分の両親との関わり方など「家族」について考えることが増えてきました。

これまでの子どもとの関わり方を振り返った時、反省する点もたくさんあります。

家族との時間、コミュニケーションを充足させることが自分の心の安定に大きく影響していると再認識し、今回は「家族の絆」をテーマにしました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。